針對微流控芯片中微液滴在交流電場作用下的變形的實驗研究進展

微流控芯片(lab-on-a chip)技術(shù)及微流控器件是近年來發(fā)展迅速的多學(xué)科交叉研究領(lǐng)域,相比于傳統(tǒng)方法,微流控技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)對微量多相流體的精確操控,可應(yīng)用于先進材料合成、化學(xué)分析、蛋白質(zhì)結(jié)晶、單細胞培育及檢測、信息處理等領(lǐng)域。基于液滴或者氣泡的多相微流控是近年來微流控技術(shù)中快速發(fā)展的最重要分支之一。微尺度液滴長久以來在石油開采、食品添加、制藥、化妝品、化學(xué)反應(yīng)催化等工業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。實際應(yīng)用中,每一個液滴均可視為獨立的微反應(yīng)器,其反應(yīng)具有更快的傳質(zhì)傳熱效率,能大大減少昂貴試劑的消耗。同時液滴與液滴之間相互獨立,避免了交叉污染。因此如何在微通道中實現(xiàn)對單個液滴的精確操縱具有重要的研究價值與應(yīng)用前景,而對于微流液滴在不同外加作用(如外加電場、磁場、聲場、溫度場和光場等)下的流動機理及動態(tài)行為的研究是實現(xiàn)對微液滴物理化學(xué)特性精確操控的重要前提。

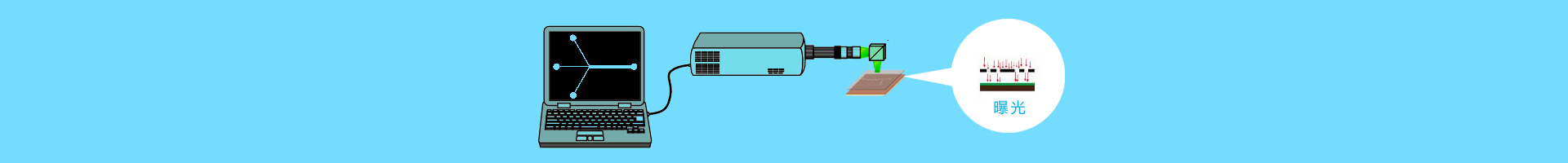

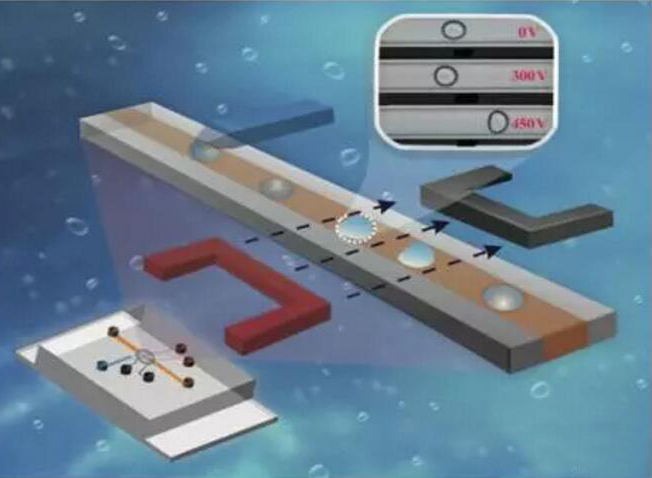

湍流與復(fù)雜流體實驗室碩士研究生郭偉,在郗恒東教授和澳大利亞格里菲斯大學(xué)陳世華博士合作指導(dǎo)下針對微流控芯片中微液滴在交流電場作用下的變形開展了系統(tǒng)的實驗研究。首先通過典型的交叉流動(T-junction)方法在PDMS微流裝置中產(chǎn)生半徑約為50微米的water-in–oil型微液滴,并通過控制連續(xù)相(mineral oil)和離散相(DI water)的流速來控制微液滴的大小。在給定流速下,通過改變施加在電極上的正弦交流電的幅值與頻率,產(chǎn)生不同的電場環(huán)境。實驗發(fā)現(xiàn)對于給定流速的微液滴,其在電場中的變形隨電場強度的增大而增大。當電場強度小于某個臨界值時,液滴的變形基本上與電場強度的平方成線性關(guān)系,且不受交流電場頻率的影響。當電場強度大于該臨界值時,交流電場頻率對液滴變形的影響開始顯著:在給定的電場強度下,電場頻率越高,液滴變形越大。為此他們分析了該現(xiàn)象背后的物理機制,構(gòu)造了等效電路模型來解釋該實驗現(xiàn)象,結(jié)果表明等效電路模型能有效地描述給定流速的微液滴在交流電場下的動力學(xué)行為。

該研究組對不同流速和流量比(連續(xù)相流速比離散相流速)下的液滴變形進行了研究。將交流電場的頻率保持在50 kHz, 改變實驗的流量比,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在給定電場強度與頻率下,大流量比產(chǎn)生的微液滴具有較小的變形。他們通過機理分析得出液滴變形的大小主要取決于作用在微液滴上的介電力與粘性力的相互作用,對于給定的電場條件,不同流量比產(chǎn)生的微液滴受到的介電力大致相同,而大流量比產(chǎn)生的微液滴受到粘性力的作用更大,二者的綜合作用使得液滴變形隨流量比的增大而減小。最后基于以上實驗結(jié)果與分析,通過向電極施加經(jīng)方波調(diào)幅調(diào)制的正弦信號,實現(xiàn)了對微液滴周期性形變的精確控制,該結(jié)果可用來實現(xiàn)微液滴內(nèi)部流動介質(zhì)的快速混合中,具有廣闊的應(yīng)用前景。

該項研究成果已經(jīng)在線發(fā)表在學(xué)術(shù)期刊《Lab on a Chip》上。

標簽: 微流控 微流控芯片 微流控器件 微反應(yīng)器 微液滴

- 上一條新型體外血管模型更益于藥物篩選

- 下一條用于微生物組研究的人造腸道