乙內酰脲類連續合成 --- 謹以此文獻給 Steven V. Ley 教授70華誕

背景介紹

Steven V. Ley教授是世界著名的有機化學家,其在有機合成方法學和全合成領域中的成就斐然。至今其課題組發展200多種實用的方法學,合成了結構復雜的分子180多個。其中最引人矚目的成就當屬Ley氧化和印楝素的全合成。

今天介紹的是一個液-液-氣三相反應,為了解決反應中的傳質難題,歐洲著名連續流專家Oliver Kappe教授團隊使用連續流反應器,得到了很好的結果。Kappe教授把此文作為賀禮,獻給歐洲著名化學家Steven V. Ley教授70華誕。

多相反應過程(The reaction procedure of multi-phase)又稱非均相反應過程,反應物系包含兩個或更多個相的反應過程。在這種反應過程中,有的反應物系始終為多相,有的反應物系在反應過程中由單相轉變為多相,或者由多相轉變為單相。多相反應過程包括氣固相反應過程、氣液相反應過程、液液相反應過程、液固相反應過程、氣液固相反應過程以及固固相反應過程等。

與單相反應過程相比,多相反應過程的傳遞特征是:考察反應器內的任一尺度遠小于反應器,但遠大于分子的微元。微元中濃度和溫度通常是不均勻的,存在相際傳質和傳熱。在反應器的不同微元間也可存在濃度和溫度的差異,從而導致設備尺度上的傳質和傳熱。對于流體相(氣相或液相)本身,也存在微觀均勻問題。

多相反應是一個令人頭疼的問題,尤其是三相反應,要將傳質做好很難。而傳質不好,則收率和選擇性都會明顯降低。另外,即使在小試中解決了傳質問題,放大過程也相當令人沮喪,很難重復小試結果。而使用微通道連續流反應器,則能很好解決這個問題,不僅能解決傳質問題,而且在放大方面有先天優勢。

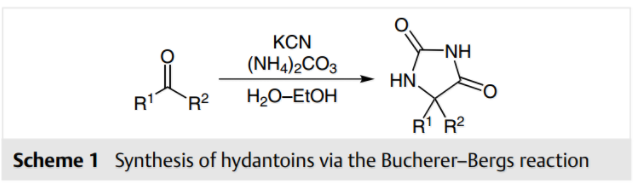

Bucherer–Bergs 反應

Bucherer–Bergs 反應是羰基化合物與氰化鉀及碳酸銨,或氰醇與碳酸銨直接反應生成乙內酰脲類化合物的反應。氰根離子與羰基化合物加成為羥腈,碳酸銨釋放出的氨對羥腈發生SN2反應生成氨基腈,氨基腈的胺氮原子對二氧化碳發生親核加成,生成含氰基的氨基甲酸。然后該氨基甲酸發生分子內環化,生成5-亞氨基惡唑烷-2-酮,最后惡唑烷酮通過一個異氰酸酯中間體重排為5,5-二取代的乙內酰脲。

反應示意圖:

圖1:乙內酰脲類合成示意

結果與討論:

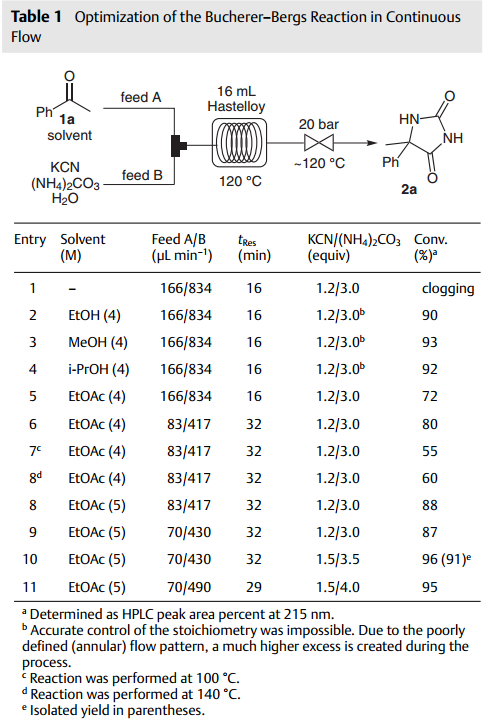

作者首先使用苯乙酮作為底物進行了優化,其結果如圖2所示:

圖2:苯乙酮底物的實驗結果

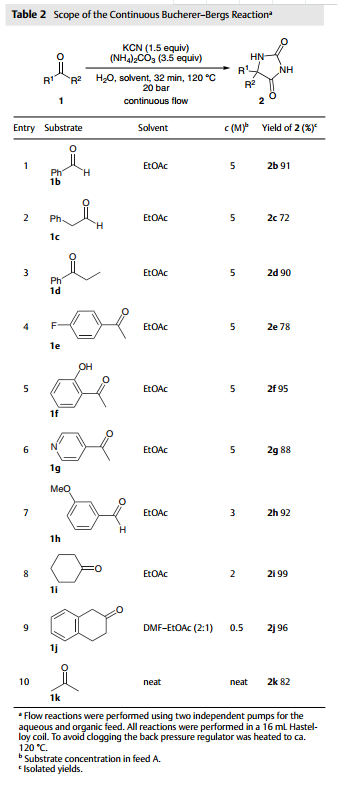

該反應的轉化率達到了96%,分離收率達到91%。而該反應在傳統釜式反應中使用3.5 mL的高壓釜轉化率只有40%,使用10mL的高壓釜收率只有17%,不僅收率低,放大效應還很明顯。使用特殊的攪拌設計之后,其轉化率才勉強達到77%,遠低于連續流的轉化率。作者發現連續流對該反應有優勢之后,也嘗試了其他底物。其結果如圖3所示:

圖3:其他底物的實驗結果

實驗結論:

· 使用連續流反應器得到了很好的結果,通過加強傳質,轉化率達到了96%。而傳統釜式的轉化率只有77%;

· 該反應歷程有三步,可以在一臺連續流反應器上,極大提升了效率;

· 這類反應放大效應很明顯,而使用微通道反應器能很好地解決放大問題。

參考文獻:Synlett 2016, 27, 83–87 DOI: 10.1055/s-0035-1560317

免責聲明:以傳播知識、有益學習和研究為宗旨。 轉載僅供參考學習及傳遞有用信息,版權歸原作者所有,如侵犯權益,請聯系刪除。