楊朝勇教授:非侵入式微流控芯片技術助力無創產前診斷技術

近日,上海交通大學醫學院分子醫學研究院、廈門大學化學化工學院楊朝勇教授研究團隊在國際著名的微流控技術雜志《芯片實驗室》(Lab on a chip)在線發表了題為“Frequency-Enhanced Transferrin receptor Antibody-Labelled Microfluidic Chip (FETAL-Chip) enables efficient enrichment of circulating nucleated red blood cells for non-invasive prenatal diagnosis”的研究論文。使用非侵入式芯片實驗室技術,在妊娠早期,利用2毫升外周血即可幫助孕婦檢測到胎兒遺傳信息,實現遺傳異常的診斷。

目前產前診斷測試的金標準包括羊膜穿刺術或從胎盤細胞中取樣(絨毛膜取樣),兩者都有可能誘發流產風險;而基于胎兒游離DNA的無創產前檢測技術目前局限于21、18、13三體的篩查,并存在較高的假陽性現象。亟需發展一種檢測更大范圍遺傳異常的可靠工具,為家庭和醫療保健供應商提供更多的遺傳相關信息。孕婦外周血中存在的胎兒細胞是在母體和胎兒進行營養物質交換的過程中,從滋養層脫落或者臍帶血中進入到母體外周血循環的少量胎兒細胞。這些循環胎兒細胞具有胎兒全部的基因組信息,特異性標志物及胎-胎之間不存在干擾等優勢。被認為是最具有潛力的產前診斷研究對象。循環胎兒細胞應用于無創產前診斷最大的瓶頸是極其稀少的含量以及相當復雜的背景干擾。通常1 mL外周血中含有10?個紅細胞,10?個白細胞,而可能只含有1~10個胎兒細胞,在如此龐大復雜的正常細胞背景干擾下,很難實現高靈敏、高特異的胎兒細胞捕獲以及胎兒基因的分析。

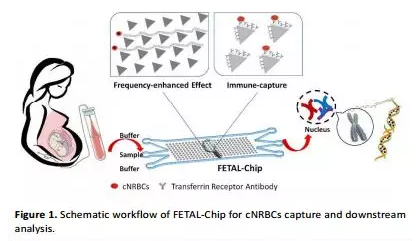

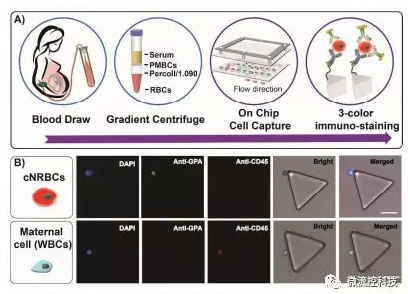

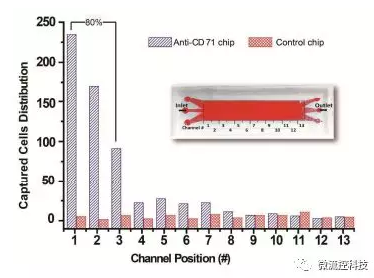

楊朝勇教授所帶領的研究團隊針對這一挑戰性課題,發展了基于流體力學分離與免疫識別的胎兒細胞捕獲芯片(FETAL-Chip)。該芯片內構建了成千上萬個表面修飾有抗體的微柱陣列,陣列排布方式根據確定性側向位移分離原理設計,使得通道到芯片中的胎兒細胞能夠不斷與微陣列表面的抗體進行碰撞,實現選擇性“增頻”效應,有效提高捕獲效率。

該設計有效結合了胎兒細胞在物理性質及表面標志物與背景細胞的差異,實現了胎兒細胞的高效富集。通過對不同孕周的孕婦外周血樣本進行測試,該團隊驗證了FETAL-Chip能夠在孕早期就實現對胎兒細胞的有效分離,并通過特異性Y染色體基因分析的方法,確認了胎兒細胞的來源。該方法耗血量少(2毫升)、檢測時間早、基因覆蓋率高、遺傳篩查范圍廣,有望發展成為新一代的無創產前診斷技術。

近年來,楊朝勇研究員所帶領的研究團隊長期從事生物分析化學與化學生物學研究,在體外診斷、微流控技術、液體活檢、單細胞分析等方向取得了一系列創新性成果。

論文信息: Frequency-Enhanced Transferrin Receptor Antibody-Labelled Microfluidic Chip (FETAL-Chip) Enables Efficient Enrichment of Circulating Nucleated Red Blood Cells for Non-invasive Prenatal Diagnosis,Lab Chip, 2018, Accepted Manuscript,DOI:10.1039/C8LC00650D