微納尺度顆粒微流動操控研究取得系列進展

細胞、細菌、外泌體、病毒和生物大分子等與生命相關的微小物體,以及人工合成的微納粒子可廣義地統稱為顆粒,其大小從幾十微米至幾十納米。微納顆粒的分離與富集在生物學研究、醫學診斷、材料合成等領域起著關鍵作用。相比宏觀尺度手段,微流控技術能夠實現微納尺度層面上的精確操控,大幅降低樣品和昂貴試劑的消耗,因而具有廣泛的應用前景。

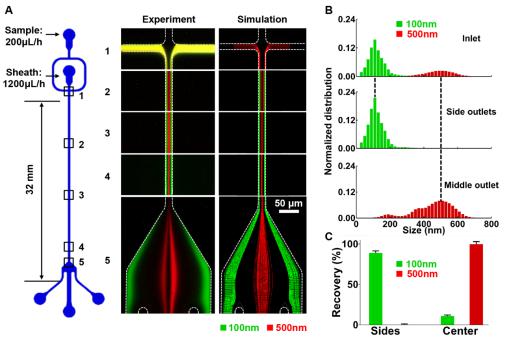

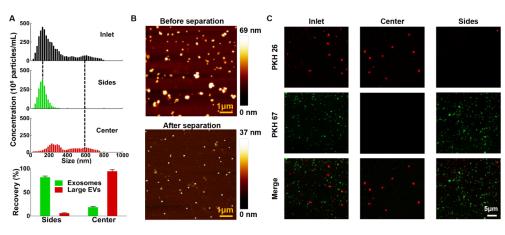

近期,中國科學院力學研究所非線性力學國家重點實驗室研究員胡國慶等在外泌體(exsomes)的微流控分離研究方面取得重要進展。外泌體是細胞經過“內吞-融合-外排”等一系列調控過程而形成的細胞外納米級小囊泡,可攜帶蛋白質,運送RNA,在細胞間物質和信息轉導中起重要作用。然而,由于外泌體的微小尺度(30~200納米),將其從含有不同尺度胞外囊泡的復雜介質中分離出來面臨著巨大挑戰。研究團隊設計了基于流體黏彈性效應的微流控芯片,通過向介質中添加少量生物兼容的高分子材料從而改變作用于囊泡的流體力,實現了從細胞培養液或者血清中直接分離外泌體。整個分離過程無需施加外場作用和事先進行標記,分離效率相比于現有方法獲得了顯著提高。該研究成果發表于ACS Nano(Liu et al., 2017, 11, 6968-6976)。

近年來,該研究團隊與國家納米科學中心研究員蔣興宇、孫佳姝、聶廣軍等開展交叉合作,在微納顆粒的微尺度流體力操控研究上取得了一系列進展。深入研究了微尺度慣性效應和黏彈性效應的流動機理,實現了循環腫瘤細胞與微納生物顆粒的高通量分離與富集、納米粒子的高質量合成等應用,研究成果相繼發表在Lab on a Chip (2012, 2014, 2015, 2016,2017)、Analytical Chemistry (2015, 2016a, 2016b)、Biomicrofluidics (2013, 2015)、Physics of Fluids (2014)等期刊,其中有3篇入選ESI高引用論文,獲得了同行的廣泛關注,并撰寫了相關綜述(Micromachines 2017,Journal of Colloid and Interface Science 2017)。

上述研究得到了國家自然科學基金、中科院前沿科學重點研究項目、中科院B類戰略性先導科技專項、科技部973計劃的資助。

微流控芯片的結構示意圖及不同尺度納米顆粒分離的實驗觀測與數值模擬對比

外泌體分離前后的表征

(文章來源作者:中國科學院力學研究所轉載僅供參考學習及傳遞有用信息,版權歸原作者所有,如侵犯權益,請聯系刪除)

標簽: 外泌體