微流控的市場(chǎng)情況及發(fā)展現(xiàn)狀

微流控的市場(chǎng)情況

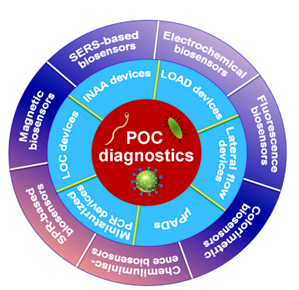

傳染病和癌癥是微流控技術(shù)診斷的主要疾病。生物標(biāo)志物,腫瘤細(xì)胞,病原體或病毒顆粒通常可在患者的循環(huán)血液中進(jìn)入。隨著測(cè)序技術(shù)的發(fā)展,微流控在基因疾病的檢測(cè)上也逐漸開(kāi)始發(fā)力。另外,發(fā)病率與日俱增的神經(jīng)退行性疾病和糖尿病也是微流控技術(shù)的廣闊市場(chǎng)。

用于診斷目的的微流控系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)是快速檢測(cè),易用性,成本效益以及在識(shí)別傳染病方面的高精度。在醫(yī)學(xué)中使用微流控芯片可顯著縮短檢測(cè)與臨床治療之間的時(shí)間間隔,這對(duì)于患者生存至關(guān)重要。便攜式微流控試劑盒所提供的優(yōu)勢(shì)在醫(yī)療服務(wù)較差的地區(qū)尤其顯著。

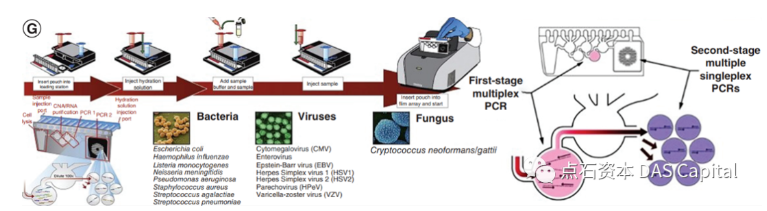

常規(guī)的病原微生物檢測(cè)方法主要有免疫學(xué)檢測(cè)法和分子生物學(xué)法等。其中傳統(tǒng)的生化鑒定法、細(xì)菌培養(yǎng)等,簡(jiǎn)單、直觀、費(fèi)用低,能夠準(zhǔn)確獲知樣品中病原微生物特性,被認(rèn)為是“金標(biāo)準(zhǔn)”。但上述法特異性低、周期長(zhǎng)(5-7 天)、耗時(shí)費(fèi)力,而且對(duì)培養(yǎng)環(huán)境和操作人員要求嚴(yán)格,不適宜病原微生物的快速診斷。

非典型病原體,如肺炎支原體,肺炎衣原體等通常采用血清抗體檢測(cè),或分子檢測(cè)。病毒的檢測(cè)則有所不同,傳統(tǒng)的培養(yǎng),血清學(xué)都難以跨越性能和檢測(cè)種類(lèi)的限制。對(duì)于病原體檢測(cè)來(lái)說(shuō),傳統(tǒng)的培養(yǎng)方法難以解決病毒的快速診斷問(wèn)題。

免疫學(xué)檢測(cè)方法利用抗原-抗體的識(shí)別和結(jié)合,較培養(yǎng)法更加特異和快速,是一種可以定性和定量的綜合技術(shù),常用方法包括酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)(ELISA)、化學(xué)發(fā)光免疫分析法、免疫膠體金技術(shù)等,但免疫學(xué)檢測(cè)也存在反應(yīng)的“窗口期”,對(duì)病原微生物含量較少的樣品往往需要富集的過(guò)程,增加了檢測(cè)時(shí)間,在擁有高級(jí)醫(yī)療中心的大城市中,這是難以讓人接受的,需要使用即時(shí)醫(yī)療(POC)技術(shù)來(lái)縮短此時(shí)間。

以微流控為核心的芯片實(shí)驗(yàn)室或微全分析系統(tǒng)為POCT提供了極為有利的技術(shù)平臺(tái)。微流控系統(tǒng)的高性能,小尺寸和便攜性,加上對(duì)芯片進(jìn)行測(cè)量和光學(xué)監(jiān)控的能力,使得優(yōu)化診斷方法得以實(shí)現(xiàn)。一方面,微流控技術(shù)可以在微型化裝置上實(shí)現(xiàn)復(fù)雜分析所涉及的多功能單元集成及操作自動(dòng)化,從而避免傳統(tǒng)復(fù)雜多步生物分析對(duì)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室及操作人員的需求;另一方面,微尺度下反應(yīng)/分析速度快、樣品試劑消耗少、易于實(shí)現(xiàn)高通量分析。這些特性高度契合POCT的發(fā)展需求,因此微流控技術(shù)日趨成為構(gòu)建POCT系統(tǒng)的核心技術(shù)。

微流控的發(fā)展現(xiàn)狀

隨著技術(shù)發(fā)展,高通量的微流控產(chǎn)品作為下一代檢測(cè)技術(shù),既要保留常規(guī)POCT(快、小巧)和大型設(shè)備(性能優(yōu)異、自動(dòng)化程度高)的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)也會(huì)解決常規(guī)POCT(性能差)和大型設(shè)備(體積大、硬件復(fù)雜、成本高昂)的缺點(diǎn)。

微流控技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀在技術(shù)原理上,已經(jīng)完全打通。因?yàn)樯婕暗膶W(xué)科(微機(jī)電、材料學(xué)、光學(xué)等)較多,集成難度較大,各廠家的生產(chǎn)成本相對(duì)較高,單片芯片生產(chǎn)成本在20元以上的非常多,且部分廠家因?yàn)樾酒Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜而存在量產(chǎn)的困難。通過(guò)不斷技術(shù)改進(jìn)和優(yōu)化,成本也在穩(wěn)步下降中,少數(shù)廠家的單片芯片批量生產(chǎn)成本可控制在5元以內(nèi),甚至更低。因?yàn)橹圃斐杀鞠陆担嘀豍CR開(kāi)始普及,海內(nèi)外陸續(xù)有許多企業(yè)布局多聯(lián)檢,超聯(lián)檢。

另外,因?yàn)槲⒂^操控要求的精度高,在性能上整體與大型設(shè)備相比還是有一定差距,但也在不斷縮小。現(xiàn)有的技術(shù)在尋找市場(chǎng)突破點(diǎn)方面,一般通過(guò)以下兩個(gè)方式:

(1)常規(guī)手段還無(wú)法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化檢測(cè),例如分子檢測(cè)。常規(guī)的分子檢測(cè),需要采用多個(gè)設(shè)備,且分隔在不同的空間內(nèi),以防止交叉污染。使用全程封閉且集成一體化的分子微流控芯片,能實(shí)現(xiàn)Sample in,Result out的目標(biāo)。

(2)價(jià)值較高的檢測(cè)項(xiàng)目,因?yàn)閮r(jià)值較高,鑒于POCT的應(yīng)用場(chǎng)景(快、小巧靈活),相對(duì)高成本的微流控產(chǎn)品還是有一定的市場(chǎng)空間,且允許生產(chǎn)廠家、代理商和終端客戶保有一定的利潤(rùn)空間,而不至于虧損。

免責(zé)聲明:文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò) 以傳播知識(shí)、有益學(xué)習(xí)和研究為宗旨。 轉(zhuǎn)載僅供參考學(xué)習(xí)及傳遞有用信息,版權(quán)歸原作者所有,如侵犯權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系刪除。

標(biāo)簽: 微流控技術(shù)