Nanoscale:一種能高純度捕獲和釋放外泌體的微流體裝置

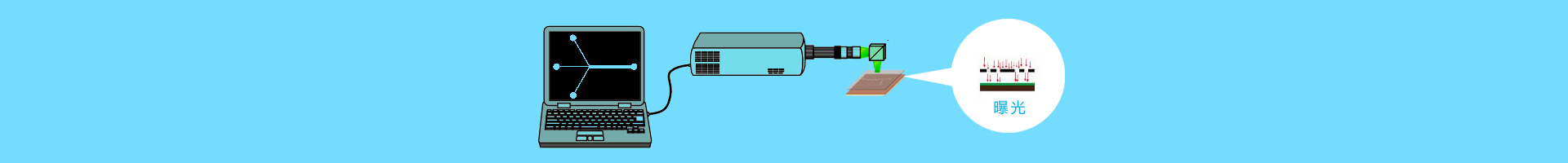

圖:利用CD63抗體免疫捕獲外泌體的裝置原理

外泌體是一種來(lái)源于胞吐作用的細(xì)胞外囊泡(EV),由大多數(shù)細(xì)胞分泌,包括造血細(xì)胞、樹(shù)突狀細(xì)胞、肥大細(xì)胞、神經(jīng)元、血小板、T細(xì)胞、上皮細(xì)胞、間充質(zhì)細(xì)胞和癌細(xì)胞。外泌體由于游離在血液中并且含量豐富,目前受到了人們的極大的關(guān)注并被認(rèn)為是最有希望的生物標(biāo)志物之一。最近的研究已經(jīng)闡明了外泌體不僅促進(jìn)細(xì)胞間通訊,而且在癌癥進(jìn)展和轉(zhuǎn)移中起重要作用。此外,有研究已經(jīng)證明了癌細(xì)胞來(lái)源的外泌體能夠改變其微環(huán)境的分子特征并建立適合癌細(xì)胞生存和轉(zhuǎn)移的微環(huán)境。

與在液體活組織檢測(cè)中的循環(huán)腫瘤細(xì)胞(CTC)不同,外泌體能夠在不同條件下維持穩(wěn)定性,這使得循環(huán)外泌體在各種領(lǐng)域中都能得到應(yīng)用,而不會(huì)受到樣品儲(chǔ)存和樣品處理的限制。盡管對(duì)其臨床應(yīng)用受到廣泛關(guān)注,但是最好的分離外泌體的金標(biāo)準(zhǔn)方法仍然是超速離心法,其中還包括常規(guī)的樣品處理和過(guò)濾步驟。然而,這個(gè)過(guò)程太耗時(shí)(一般大于10小時(shí))費(fèi)力。此外,超速離心方法提取外泌體通常得率較低(5%至25%),這有可能會(huì)由于外泌體實(shí)際量的不同從而使下游分析結(jié)果不準(zhǔn)確,如miRNA和蛋白質(zhì)分析等。目前市場(chǎng)上已經(jīng)可以使用其他方法提取外泌體,例如基于聚合物的外泌體分離試劑盒等。然而,這些試劑盒會(huì)非特異性地沉淀下所有外泌體大小的物質(zhì),并且需要額外的聚合物去除步驟來(lái)降低分子分析過(guò)程中的雜質(zhì)背景。而且試劑盒的昂貴價(jià)格也使其難以在臨床中去推廣。

在這項(xiàng)發(fā)表于Nanoscale雜志的研究中,研究人員提出了一種用于從人血液中捕獲和釋放循環(huán)外泌體的微流體裝置。外泌體特異雙重模塊的免疫過(guò)濾(ExoDIF)裝置由兩個(gè)不同的免疫模塊層組成,并且能夠通過(guò)機(jī)械旋轉(zhuǎn)來(lái)增強(qiáng)抗體和外泌體之間結(jié)合的機(jī)會(huì),從而實(shí)現(xiàn)高通量特異性分離外泌體。此外,通過(guò)接頭處的剪切對(duì)免疫親和分離的外泌體進(jìn)行恢復(fù),以便于對(duì)外泌體進(jìn)一步的下游分析。研究人員使用MCF-7分泌的外泌體驗(yàn)證了本裝置的性能,發(fā)現(xiàn)外泌體大小囊泡的濃度和比例均高于常規(guī)外泌體分離試劑盒獲得的樣品。然后研究人員通過(guò)該裝置從人血液樣品中分離了外泌體,并比較了癌癥患者和健康志愿者血液中的外泌體差異。使用電子顯微鏡和納米粒子跟蹤分析驗(yàn)證外泌體大小的囊泡時(shí)發(fā)現(xiàn),癌癥患者的血液外泌體水平更高,并具有更高的特異性。來(lái)自癌癥患者的被捕獲的外泌體中也表達(dá)有豐富的癌相關(guān)抗原,即表面上皮細(xì)胞粘附分子(EpCAM)。這種簡(jiǎn)單快速的外泌體捕獲技術(shù)對(duì)闡明癌癥患者外泌體的功能具有很大的潛力,因此可以應(yīng)用于各種基于外泌體的癌癥研究。(文章來(lái)自:外泌體之家轉(zhuǎn)載僅供參考學(xué)習(xí)及傳遞有用信息,版權(quán)歸原作者所有,如侵犯權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系刪除)

參考文獻(xiàn): Kang YT, Kim YJ, Bu J, Cho YH, Han SW, Moon BI. High-purity capture and release of circulating exosomes using an exosome-specific dual-patterned immunofiltration (ExoDIF) device. Nanoscale. 2017 Sep 1.

標(biāo)簽: 外泌體 微流體裝置