微全分析系統(tǒng)發(fā)展的三大里程碑

一、MEMS技術(shù)的興起

90年代初期興起的MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))技術(shù)是微全分析系統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)展的第一大里程碑,MEMS融合了微電子與精密機(jī)械加工技術(shù),包含微傳感器、微執(zhí)行器及信號(hào)處理、控制電路等,利用三維加工技術(shù)制造微米或納米尺度的零件、部件或集光機(jī)電于一體,完成一定功能的復(fù)雜微細(xì)系統(tǒng),是實(shí)現(xiàn)“片上系統(tǒng)”的發(fā)展方向。

MEMS技術(shù)的實(shí)質(zhì)是半導(dǎo)體工藝,可以將三極管的尺寸做到比硅粒還要小,利用該項(xiàng)技術(shù)可以研制出基于半導(dǎo)體工藝的一些器件,例如轟動(dòng)一時(shí)的小型直升飛機(jī)、小型齒輪的推出等。MEMS技術(shù)最大的優(yōu)勢(shì)在于可將所有的器件不僅能夠呈現(xiàn)出一層,還可實(shí)現(xiàn)多層豐富的立體結(jié)構(gòu)。

當(dāng)今MEMS技術(shù)最有代表性的部件為壓力傳感器,MEMS壓力傳感器可以用類似集成電路(IC)設(shè)計(jì)技術(shù)和制造工藝,進(jìn)行高精度、低成本的大批量生產(chǎn)。相對(duì)于傳統(tǒng)的機(jī)械量傳感器,MEMS壓力傳感器的尺寸更小,最大的不超過(guò)1cm,使性價(jià)比相對(duì)于傳統(tǒng)“機(jī)械”制造技術(shù)大幅度提高。

二、MEMS與高分子化學(xué)技術(shù)的結(jié)合——“芯片實(shí)驗(yàn)室”

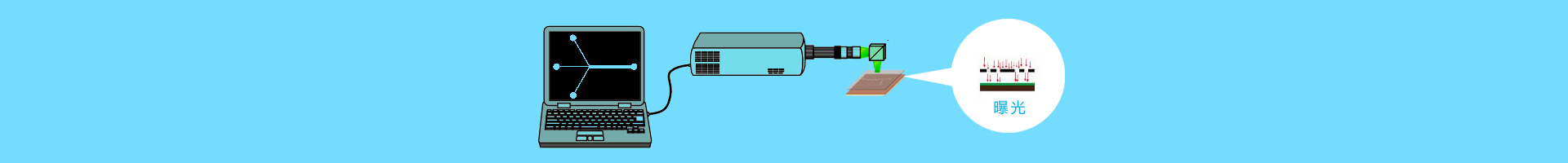

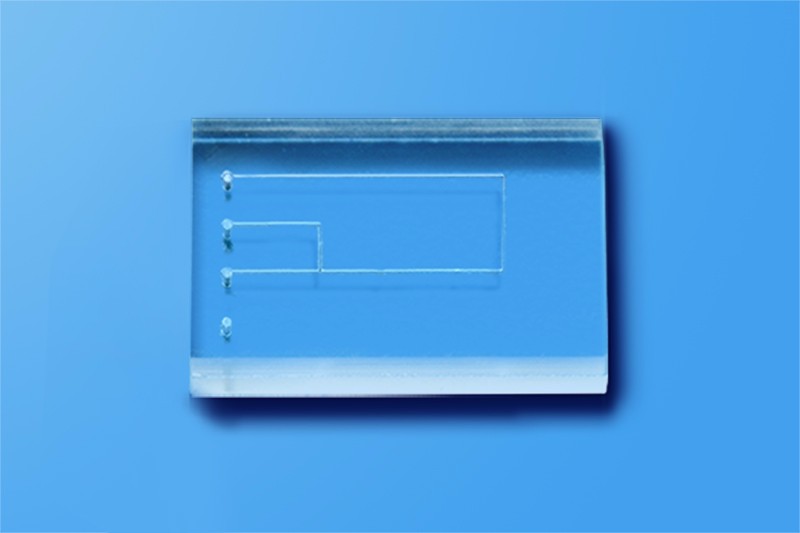

第二大里程碑則是MEMS與高分子化學(xué)技術(shù)的結(jié)合。僅僅采用半導(dǎo)體工藝研制的芯片不能完全滿足化學(xué)家和生物學(xué)家的要求,化學(xué)材料芯片(即高分子芯片)的問(wèn)世是微全分析領(lǐng)域的一項(xiàng)突破性進(jìn)展,現(xiàn)已成為微全分析系統(tǒng)的核心器件。

Lab-on-a-chip(芯片實(shí)驗(yàn)室)概念的提出

微全分析系統(tǒng)在應(yīng)用上的貢獻(xiàn)則是90年代末期Lab-on-a-chip(芯片實(shí)驗(yàn)室)概念的提出。“Lab-on-a-chip” 是以芯片為平臺(tái)的微全分析系統(tǒng),它是把生物和化學(xué)等領(lǐng)域所涉及的樣品制備、生物與化學(xué)反應(yīng)分離與檢測(cè)等基本操作單元集成到一塊幾平方厘米的芯片上,用以完成不同的生物或化學(xué)反應(yīng)過(guò)程,并對(duì)其產(chǎn)物進(jìn)行分析的一種技術(shù)。通俗言之,就是將生物實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室和醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室等搬到一個(gè)芯片上,取代實(shí)驗(yàn)室中各種各樣的器件、管道等。目前主要通過(guò)微陣列和微流控這兩種方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。

Lab-on-a-chip 概念一經(jīng)提出,迅速獲得全球科學(xué)和產(chǎn)業(yè)屆推崇,如:2004年9月美國(guó)Business 2.0雜志的封面文章稱,芯片實(shí)驗(yàn)室是“改變未來(lái)的七種技術(shù)”之一。2001年創(chuàng)刊的《Lab on a chip》(芯片實(shí)驗(yàn)室)期刊現(xiàn)在影響因子已達(dá)6.5。在2006年7月出版的《Nature》上,共發(fā)表了包含有7篇述評(píng)文章的“芯片實(shí)驗(yàn)室”專輯,非常系統(tǒng)地?cái)⑹隽?a title='微流控芯片' target='_blank' href='http://www.dyxinhan.com/yiqi/' class='seolabel'>微流控芯片的研究歷史、現(xiàn)狀和應(yīng)用背景。

三、將微流控技術(shù)應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)的研究領(lǐng)域

疾病診斷和藥物篩選是現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)研究中的兩個(gè)重要課題,對(duì)提高人類的健康水平和生活質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。我國(guó)作為一個(gè)發(fā)展中的人口大國(guó),面臨很大的醫(yī)療衛(wèi)生方面的壓力,迫切需要發(fā)展快速準(zhǔn)確的疾病診斷新方法和研發(fā)高通量高內(nèi)涵新藥。藥物篩選是新藥開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵步驟,細(xì)胞水平篩選因其更接近于生理?xiàng)l件,準(zhǔn)確率高,干擾因素少,正逐步成為藥物篩選的主流。

微流控快速在線酶解技術(shù)

復(fù)旦大學(xué)楊芃原教授向我們介紹了由其課題組開(kāi)發(fā)的微流控快速在線酶解技術(shù)。酶解是蛋白質(zhì)組分析的重要前處理方法,傳統(tǒng)的酶解常需在37℃下進(jìn)行12小時(shí)(即過(guò)夜),在蛋白質(zhì)組學(xué)研究中是一個(gè)耗時(shí)較長(zhǎng)的過(guò)程。課題組創(chuàng)新地將酶用介孔材料固定在微流控分析芯片上,大大增加了酶和蛋白的碰撞次數(shù),反應(yīng)速率提高1000倍,酶解時(shí)間由原先的12小時(shí)縮短到只需2秒的時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了微流控芯片上的高通量快速在線酶解,并大大減少了耗樣量。這對(duì)于實(shí)現(xiàn)高通量、高靈敏度的蛋白質(zhì)組學(xué)研究是一項(xiàng)顯著的技術(shù)革新。

用微流控芯片研究腫瘤細(xì)胞

微流控芯片已被證實(shí)的一大應(yīng)用是研究細(xì)胞(比如腫瘤細(xì)胞)和環(huán)境的相互作用。每個(gè)人達(dá)到一定的年齡階段,都有發(fā)生細(xì)胞癌變的可能,腫瘤細(xì)胞的轉(zhuǎn)移往往是導(dǎo)致死亡的主要原因,目前在臨床上的主要手段就是當(dāng)腫瘤長(zhǎng)到一定程度快轉(zhuǎn)移時(shí),將其割掉,但大多數(shù)病人的存活期還是非常短。隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人類希望能夠和腫瘤細(xì)胞和平共處,因此希望能研究清楚腫瘤細(xì)胞在什么環(huán)境下可以保持較為惰性的狀態(tài),甚至發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

楊教授課題組從人類干細(xì)胞的研究中得到很多啟示,比如人類干細(xì)胞通過(guò)適當(dāng)改造可以具有逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì),而腫瘤組織中存在的某些癌細(xì)胞,在腫瘤形成過(guò)程中可充當(dāng)干細(xì)胞的角色。課題組主要利用芯片來(lái)培養(yǎng)癌癥細(xì)胞,通過(guò)觀察癌癥細(xì)胞的各種反應(yīng),以及和其它細(xì)胞之間的相互作用,來(lái)研究腫瘤的發(fā)生、發(fā)展、復(fù)發(fā)和轉(zhuǎn)移的機(jī)制,試圖來(lái)Educate(教會(huì))腫瘤細(xì)胞如何轉(zhuǎn)換成良性。

標(biāo)簽: MEMS 微流控 微流控芯片