微流體電催化平臺,成功實(shí)現(xiàn)合成自由基化學(xué)應(yīng)用大突破

6月19日,國際著名學(xué)術(shù)期刊《Science》發(fā)表了江蘇師范大學(xué)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院劉建全博士與KTH-瑞典皇家理工學(xué)院有機(jī)化學(xué)系Markus D. K?rk?s博士合作撰寫的題為“Closing the Radical Gap inChemical Synthesis” perspective文章(Science 2020, 368, 1312-1313 ),文章對光催化、電催化以及微流體電催化平臺(μRN-eChem)進(jìn)行了評述和推薦。劉建全博士為該文章的第一作者,Markus D. K?rk?s博士為該文章的通訊作者,江蘇師范大學(xué)為該文章的第一署名單位。

隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,能源消耗日益增大,傳統(tǒng)的化石資源接近枯竭,環(huán)境污染及生態(tài)惡化問題等日漸嚴(yán)重。發(fā)展更實(shí)用的可持續(xù)性的合成方法和技術(shù),一直是有機(jī)化學(xué)家面臨的重大挑戰(zhàn)。

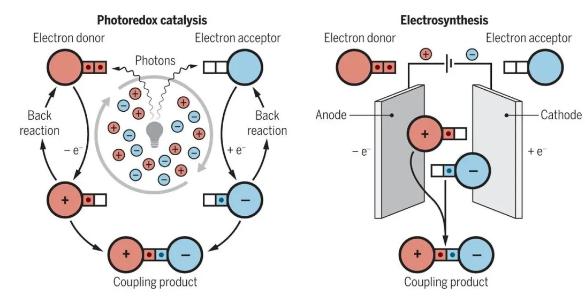

合成自由基化學(xué)的復(fù)興推動了光催化和電催化在當(dāng)代有機(jī)合成中的應(yīng)用。光催化和電催化的發(fā)展,使得自由基化學(xué)反應(yīng)不可控制的觀念逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變。在光催化和電催化中,克服了反應(yīng)分子預(yù)活化的障礙,光子能量和電極之間的勢能即可以驅(qū)動自由基的形成,反應(yīng)分子之間電子轉(zhuǎn)移相互平衡,最終以自由基偶聯(lián)的方式構(gòu)建復(fù)雜分子。但是,它們之間也存在著顯著的差異,即氧化還原反應(yīng)位點(diǎn)之間的空間分隔。這種區(qū)別導(dǎo)致了反應(yīng)在兩個催化平臺下存在著固有的局限性,例如逆電子轉(zhuǎn)移與光催化反應(yīng)相互競爭以及半衰期短自由基物種在電催化中無法形成產(chǎn)物。

Yiming Mo等發(fā)展的微流體電催化平臺成功解決了電催化平臺存在的局限性。他們通過拉近陽極和陰極的距離來減少電極之間的間隙,進(jìn)而減少了電極間氧化還原介質(zhì)的擴(kuò)散時間,增加了電極與溶液物質(zhì)之間電荷轉(zhuǎn)移,最終增強(qiáng)了不穩(wěn)定自由基之間的偶聯(lián)傳遞。目前,微流體中性氧化還原電化催化平臺在Minisci型反應(yīng)以及鎳催化C(sp2)-O交叉偶聯(lián)反應(yīng)中呈現(xiàn)出了較好的效果。

論文鏈接:https://science.sciencemag.org/content/368/6497/1312