微液滴芯片簡介以及潛在優勢分析

微液滴芯片是在傳統的單相微流控芯片技術發展而來的,最早由芝加哥大學Rustem F. Ismagilov教授首先提出三入口T型微液滴芯片設計,并在之后的幾年中得到廣泛關注和應用。與單相微流控系統相比,由于其水/油兩相分離的特征,具有如消耗樣品和試劑量更少,混合速度更快,不易造成交叉污染,易于操控等優勢。因此,在污染物快速高通量檢測,生物樣本分離、培育,觀察化學反應進度等領域中有著重要的應用。

微液滴由于體積小,液體樣品之間無擴散,反應條件穩定,適當操作可實現迅速混合,因此可以作為微型容器,已經被廣泛地應用于分子診斷、化學合成、蛋白質結晶、DNA或者血液分析、食品工程、材料合成和新藥研發等領域。

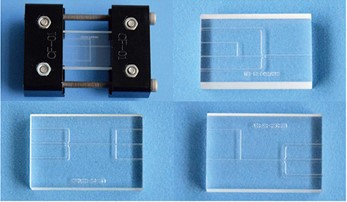

微流控芯片分析技術,在尺寸上與微液滴相符,其產生的微液滴通常直徑可控(幾微米到幾百微米),且微液滴直徑分布小(1–3%),因此成為目前最受歡迎的微液滴形成技術。

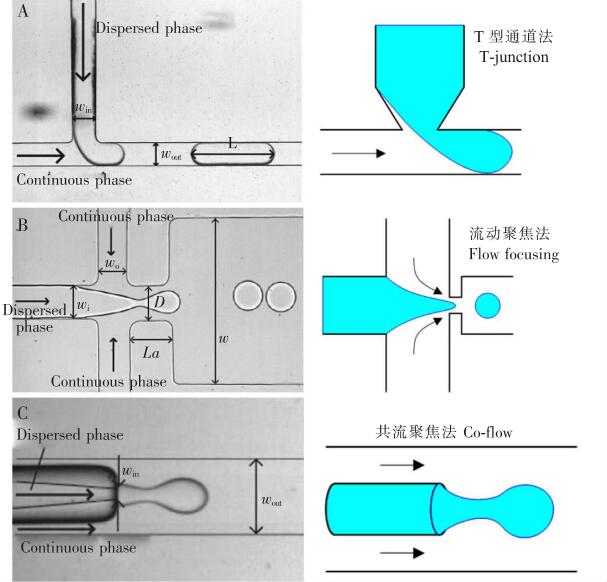

從微液滴產生結構劃分,可將其分為T型結構(T-junction),流動匯聚型(flow focusing)和共軸聚焦法(Co-flow)。

微流控芯片微液滴操控系統的潛在優勢:

( 1) 樣品需求少。在滿足檢出限要求范圍內,可將分析樣品根據實驗需求由連續流分割為分散流(微液滴) ,從而避免了因連續流充滿整個通道而造成的試劑浪費。另外,微液滴體積為納米級,從而減少分析時對樣品和試劑用量的需求,這一點在醫藥中間體等珍貴樣品的分析上顯得尤為重要。

( 2)混合速度快。很多時候對樣品的分析都涉及到物質的混合反應,當流體通道尺寸減小到微米級時,由于雷諾系數太小(0. 01~100) ,微通道內流體成穩定的層流狀態,所以很難實現快速均勻的混合,而微液滴只需數秒甚至數微秒便可以在蜿蜒的通道內實現快速均勻的混合。

(3)裝置操作簡單。微流控連續流系統因通道內樣品溶液相互貫通,所以在檢測分析時對微芯片整體的密封性要求很高,不能有死體積,更不能有泄露之處,有時還需要集成很多閥門,所以整體裝置制作工藝較為復雜。而離散化微液滴操控系統因其分析單元為微液滴,作為一個完整分析單元的微液滴之間并無直接關聯,所以在一定程度上降低了對芯片的制作要求。同時,通過調節流體流速比即可改變微液滴內組分含量和微液滴間的混合。如果采取多相流法,只需幾個微量注射泵和一套檢測系統便可以實現在微流控芯片上對微量物質的合成和檢測。

(4)重復性好。現在被廣泛用于制作微流控芯片材料的聚二甲基硅氧烷( PDMS)對氣體有一定的通透性,這對于那些以PDMS為芯片材料,且對實驗環境要求苛刻的分析研究會造成一定影響。但微液滴被互不相溶的惰性連續相包埋其中,這大大增強了微液滴內活性組分的抗干擾性。另外,每個微液滴都是一個獨立的分析單元,因此相應地提高了檢測的重復性。

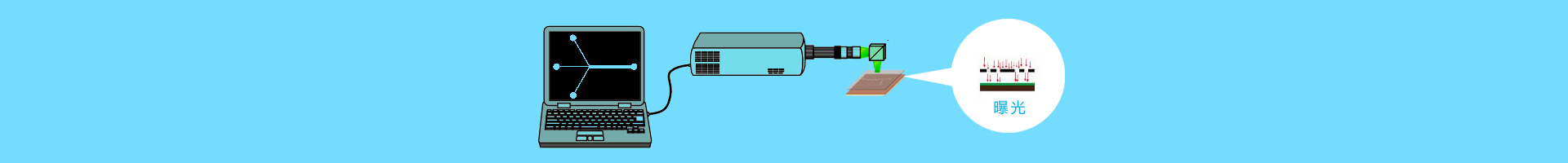

(5)易于精確操控。基于介質的電潤濕法在操控單個微液滴上已顯示出了強大的靈活性,通過電腦編程控制可精確地實現通道內微液滴的傳輸、混合和分離。同時,通過不斷優化對芯片通道的設計以及對相關理論研究的深入,多相流法同時對大量微液滴的精準操控技術也將越來越成熟。

標簽: 微液滴芯片 微流控芯片

- 上一條微流控芯片的材料

- 下一條微流控芯片實驗室整體組建方案