微流控芯片中微液滴的操控方法

作者:張凱、胡坪等

微液滴操控包括微液滴生成和微液滴驅動,按生成方式可以將操控微液滴的方法分為兩大類。一類是被動法,即通過對微通道結構的特別設計使液流局部產生速度梯度來對微液滴進行操控,主要為多相流法。該法的主要特點是可以快速批量生成微液滴;另一類是主動法,即通過電場力、熱能量等外力使液流局部產生能量梯度來對微液滴進行操控,主要包括電潤濕法、介電電泳法、氣動法和熱毛細管法,該法的主要特點是可以對單個微液滴的操控。

多相流法

其原理是通過對流體微通道結構的獨特設計以及對流體流速的控制,利用液流間的剪切力、黏力和表面張力的相互作用,使分散相流體在微通道局部產生速度梯度,從而被拆分生成微液滴,產生的微液滴均勻地分布在互不相溶的連續相中,形成單分散系統。有時為了減小表面張力,生成穩定的微液滴,還可以向液流中加入表面活性劑,但在多數情況下應盡可能避免添加,以防給分析物和試劑帶來污染。多相流法的優勢在于易對批量微液滴進行整體操控,而且實驗裝置簡單,對芯片要求較低,其不足之處是較難實現對單個微液滴的精準操控。

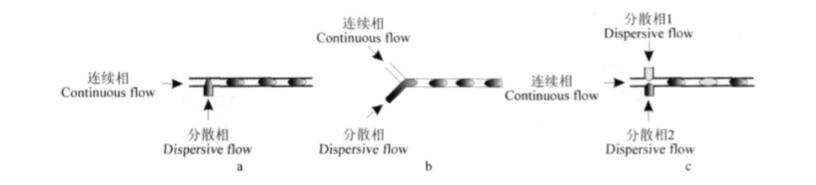

T型結構 T型結構是最簡單和最早用于研究微液滴形成條件的微通道結構。Nisisako等報道了一種分散相通道與連續相通道互相垂直的T型結構(如圖1a所示)。他們以水為分散相,油為連續相,通過對連續相流速的改變(0.01~0.15ms-1),在T型通道內生成粒徑100~380μm微液滴,且連續相與分散相流量比越大,微液滴生成速率越快。Nguyen等對T型結構中微液滴的生成速率進行了理論分析,發現微液滴生成速率與連續相平均流速的4次方成正比,為準確地控制微液滴奠定了基礎。

圖1 3種基本多相流通道結構

Y型結構 與T型結構相比,在相同條件下,Y型結構(如圖1b所示)中連續相對分散相的剪切力較小。因此,僅僅利用Y型結構對微液滴進行操控并不多見。目前一般都是利用T型結構和Y型結構疊加在一起形成的組合結構,對微液滴進行操控。Zheng等報道了一種這樣的組合結構,并運用這種組合結構作為平臺,生成了用于研究蛋白質結晶條件的微液滴。

十字交叉型結構 十字交叉型結構又稱雙T型結構,其最大特點是它可以生成相間且互不干擾的兩種微液滴(如圖1c所示)。與T型結構相比,十字結構不僅能產生單分散更好的微液滴,而且能產生半徑小于100nm的亞微液滴。最近,Hua等還對微液滴生成模式進行了數值模擬。

電潤濕法

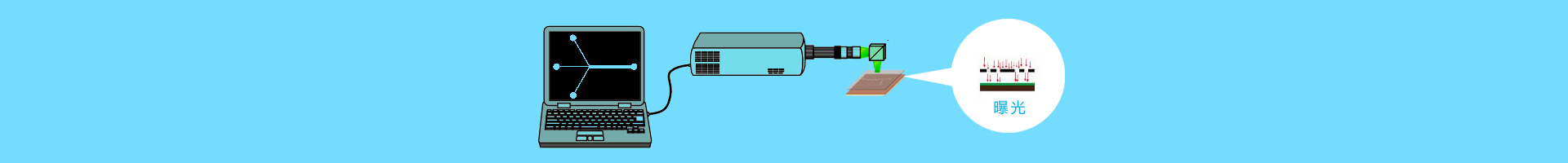

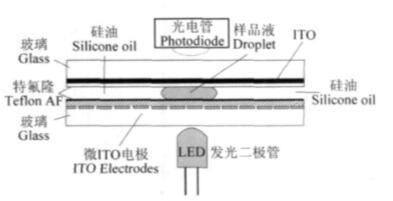

基于介質上的電潤濕法是一種電控表面張力驅動法。它通過對介質膜下面的微電極陣列施加電勢來改變介質膜與表面液體的潤濕特性,即通過局部改變微液滴和固體表面的三相接觸角,造成微液滴兩端不對稱形變,使微液滴內部產生壓強差,從而實現對微液滴的操作和控制。吳建剛等研制出一種基于EWOD機制的可編程數字化微流控芯片。結果表明,在35V低驅動電壓下實現了約0.35μL和0.45μL去離子水微液滴的傳輸和合并,并在70V驅動電壓下實現了0.8μL微液滴的拆分等操作。Srinivasan等運用EWOD法成功地操控了含有人體體液的微液滴,其裝置如圖2所示。Dubois等運用EWOD法對微液滴進行操控,從而對宏觀和微觀范圍內Grieco三組分縮合反應速率進行比較。這種方法最大的優點是可以對單個微液滴進行精準操控,包括微液滴的拆分、傳輸和混合。因為要在芯片上集成微電極,還需要配置可編程微電極開關控制系統,所以,對芯片系統的要求較高。另外,這種方法也不適合對大量微液滴的操控。

圖2 血糖吸收光度檢測微流控芯片平臺

熱毛細管法

熱毛細管法是指對液體局部加熱,使之產生熱梯度,改變液體局部表面能,實現對液體的操控。Darhuber等設計了在固相表面集成可編程控制的微加熱器陣列裝置,實現了微液滴傳輸、混合和反應的操控。該方法也可對單個微液滴進行操控,但不適合對微液滴內熱不穩定物質如酶、蛋白質的分析。

介電電泳法

介電電泳指在空間非均一電場下的顆粒,由于其相對于周邊介質的誘導偶極距不同而產生的電遷移。Schwartz等證明了可以利用介電電泳對微液滴進行操控。他們利用程序控制的二維微電極陣列操控了納升級液滴的生成、移動和混合反應。Singh等不僅利用介電電泳法操控了微液滴的移動、分離和混合,還對處于電磁場中微液滴的運動進行了數值模擬,且實驗結果與模擬結果相一致。介電電泳法也能對單個微液滴實現較好操控,但是其操控力度在很大程度上取決于外加電壓的大小,而較高電壓勢必會限制該方法的應用。因此,如何實現較低電壓下對微液滴高效操控是其發展的一個趨勢。

氣動法

氣動法是一種利用氣體壓力(正壓或負壓)作為剪切力和驅動力操控微液滴的方法。Hosokawa等在以PDMS為基片和PMMA為蓋片的芯片上利用空氣壓力生成微液滴,以憎水微毛細管通道(HMCV)為閥門,對陣列氣動管道進行控制,生成了兩種不同組分微升級液滴,再利用空氣產生的正負壓力使之快速混合,并對混合后的微液滴進行了檢測。運用此原理,他們在由硅和玻璃組成的微流控芯片上生成了納升級液滴,并對微液滴的形成條件進行了理論分析。由于微液滴有部分暴露在氣體中,因此,該方法不適合對含有易揮發性成分的微液滴進行操控。

標簽: 微流控芯片 微液滴

- 上一條微流控芯片夾具簡介

- 下一條光刻膠使用過程中的注意事項