器官芯片實例介紹(二)Artery-on-chip 芯片動脈

心血管疾病往往是由微小血管的結構和功能的病變積累而引起的。一份2003年的“國家健康與營養調查”的報告說:患有高血壓人數的比例正在上升。因此,模擬動脈生物反應的微流控平臺具有極其重要的意義:不僅能夠在整個藥物開發試驗中能更真實地模擬器官屏障,而且還可以全面了解小動脈病理變化的潛在機制,對于制定更好的心血管疾病治療策略十分有益。來自多倫多大學的Axel Gunther認為,這種基于MEMS的設備可能有助于在臨床環境(精細醫學)中評估患者的微血管所處的狀態。

用于分離檢查的電阻血管(直徑在30μm和300μm之間的微動脈和小動脈)固有特性的常規方法包括壓力肌成像技術。目前這種方法無法擴展增加其他功能,而且對技術人員的技能要求頗高,因此,無法大面積推廣開來。然而,基于微流控芯片技術的動脈體外模擬可以克服這幾個限制,能夠進行功能擴展、制造成本低、且能有夠實現自動化的可能性。

Example 例子:

已經開發了一種基于微流控技術的器官芯片裝置作為實驗研究平臺,可以將脆性血管固定在上面,進而能夠研究阻力動脈畸形的決定因素。動脈微環境的特點復雜,是由周圍溫度,透壁壓、腔內壓和體外藥物濃度構成。來自微環境中的多個機械或化學輸入刺激分別引起平滑肌細胞(SMC)和內皮細胞(EC)上在血管的外壁和腔壁進行排列。內皮細胞負責釋放血管收縮和血管舒張因子,從而改變了血管收縮節律。血管收縮節律定義為血管相對于其最大直徑的收縮程度。

目前的導致疾病發生的概念認為,此微環境的細微變化對動脈節律有明顯的影響,可在很大程度上改變外周血管阻力。設計此結構的工程師認為,這一裝置具體的優勢在于其模擬和控制微環境中異質時空影響因素的能力,通過向外壁的兩個通道之一傳遞苯腎上腺素,使得而面向藥物的一側比藥物相對側更容易收縮。

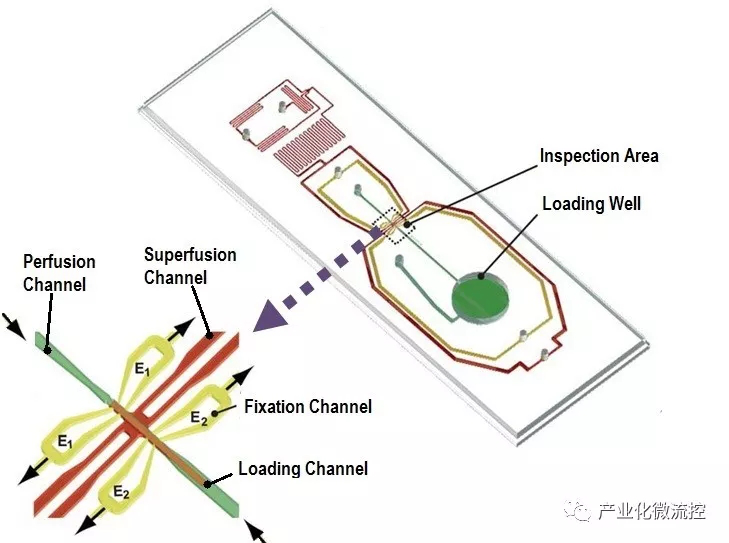

圖1 芯片動脈及檢測區域的技術細節描述:綠色微通道用于裝載動脈段,并通過灌注液體將營養物質輸送到腔壁; 黃色的固定通道通過在每個端部施加次大氣壓力來用于調整檢查區域中器官的位置; 紅色是灌注通道,用于將營養物質輸送到動脈的外膜壁。

所設計的基于微流控芯片的動脈可實現樣品的可逆植入。該裝置包含微通道網絡,動脈加載區域和單獨的動脈檢查區域。用于裝載動脈的微通道,且當裝載腔室被密封后,可作為灌注通道,以實現在生物組織中將動脈血的營養傳遞到毛細血管床。另一對微通道用于固定動脈段的兩端。最后一對微通道用于提供流量率的融合,以便通過朝腹腔壁上傳送穩定的維持培養基,用于保持器官的生理和代謝活動。

再通過把熱電加熱器和熱敏電阻連接到芯片,能夠保持并檢查動脈區域的生理溫度。 加載和固定組織樣本到檢測區域的方法有助于了解此微流控芯片是如何確認整個器官功能的。將組織片段浸入到裝載孔后,通過注射器在裝載通道的遠端釋放恒定流速的緩沖溶液驅動裝載過程。這樣的結構和外界裝置可以確保將動脈運送到其特定的位置。此過程依賴于通過封閉的固定和灌注輸入/輸出線完成的。當注射泵停止之后,可通過其中一個固定通道施加低于大氣壓的壓力。然后在密封裝載孔封閉之后,第二固定通道受到低于大氣壓的壓力。在檢測區域建立對稱的動脈組,而且該段感受到跨壁壓力。隨后,打開其他通道,并使用其他的注射泵調節通道內的灌注。

(作者:陳有靈犀 轉載僅供參考學習及傳遞有用信息,版權歸原作者所有,如侵犯權益,請聯系刪除)