灌流細胞培養(yǎng)及穩(wěn)態(tài)操作

N-階段灌流細胞培養(yǎng)

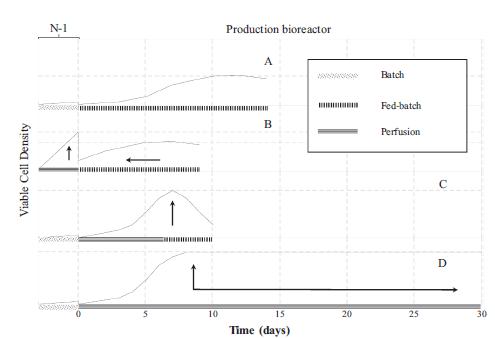

在生產(chǎn)生物反應(yīng)器中,即通常所指的N-階段生物反應(yīng)器,細胞培養(yǎng)可在開始階段快速達到超過系統(tǒng)容量的生物質(zhì)水平,但由于營養(yǎng)或設(shè)備限制,細胞活性會快速降低。為防止這一情況的發(fā)生,可通過控制細胞密度的方法,在更長的生產(chǎn)期內(nèi),維持生物質(zhì)恒定。當(dāng)同時考慮N-1和N階段時,可采用不同的策略,批次、補料分批和灌流模式可通過不同的方式而被改變。參考原文介紹了最近的一些關(guān)于在合理的更長時間的高密度灌流細胞培養(yǎng)中、使用不同的方法來控制并維持穩(wěn)態(tài)的案例。

N-1和生產(chǎn)(N-階段)生物反應(yīng)器不同操作策略的示意圖(A)N-1批次 & 生產(chǎn)生物反應(yīng)器補料分批(B)N-1灌流 & 生產(chǎn)生物反應(yīng)器高密度接種補料分批(C)N-1批次 & 生產(chǎn)階段開始灌流,以快速提高生物質(zhì),之后補料分批操作(D)N-1批次 & 生產(chǎn)生物反應(yīng)器灌流,并控制細胞密度。箭頭指示在不同案例中使用灌流技術(shù)的優(yōu)勢:可用于接種的更高的生物質(zhì)、更短的生產(chǎn)時間(B);生產(chǎn)階段更高的生物質(zhì)(C);生產(chǎn)階段更高的生物質(zhì)以及更長的運行時間(J.Bielser,et al., 2018)。

半連續(xù)和連續(xù)廢棄分別根據(jù)每日離線細胞計數(shù)或在線生物質(zhì)傳感器監(jiān)測結(jié)果進行。每日廢棄會導(dǎo)致一種不連續(xù)的“鋸齒狀”行為,在兩個相鄰的廢棄點之間,細胞密度連續(xù)增加,而在廢棄點顯著下降,這種方法可以在沒有在線監(jiān)測和控制使用。另一種替代方法是,根據(jù)細胞計數(shù),每日調(diào)節(jié)連續(xù)廢棄,可獲得更加穩(wěn)定的反應(yīng)器行為,這種策略與半連續(xù)方法的區(qū)別在于連續(xù)的細胞去除,但細胞生產(chǎn)在某一時間點,還是會發(fā)生偏差。所以,最應(yīng)選擇的方法是使用在線生物質(zhì)傳感器,將其檢測值與廢棄流速直接耦連,以維持預(yù)先確定的設(shè)定值。

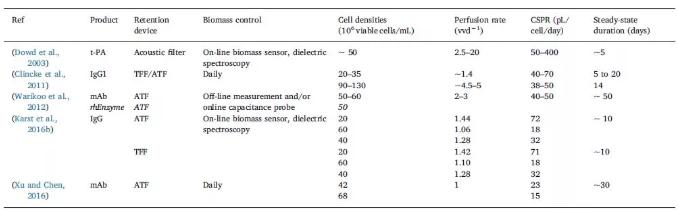

Dowd等使用聲學(xué)過濾器和0.05 - 0.4 nL/cell/day的CSPR,維持~50 x 10^6 cells/mL活細胞密度的穩(wěn)態(tài)操作5天。Clincke等報導(dǎo)使用TFF,以~1.44VVD的灌流速率,達到20 - 35 x 10^6 cells/mL的活細胞密度。使用ATF,以4.5 - 5 vvd-1的灌流速率,維持90 - 130 x 10^6 cells/mL的活細胞密度2周。Karst等報導(dǎo)使用ATF和TFF,將活細胞密度維持在20、60和40 x 10^6 cells/mL,穩(wěn)態(tài)操作10天,灌流速率在1.06 - 1.44 vvd-1之間。根據(jù)目標(biāo)灌流速率,使用不同百分比的高濃度補液對化學(xué)限定培養(yǎng)基進行富集。Warikoo等報導(dǎo)了50 - 60 x 10^6 cells/mL的活細胞密度穩(wěn)態(tài)操作維持約50天,以及使用ATF和0.04 - 0.05 nL/cell/day的CSPR進行活細胞密度50 x 10^6 cells/mL(CHO,rhenzyme)的操作。Xu等報導(dǎo)了細胞密度分別在42和68 x 10^6 cells/mL的穩(wěn)態(tài)操作,使用手動細胞廢棄,最低CSPR為15和23 pL/cell/day。

CHO細胞灌流培養(yǎng)生物反應(yīng)器穩(wěn)態(tài)操作條件示例(J.Bielser,et al., 2018)。

使用非常相似的培養(yǎng)基比較不同工藝的性能,Xu等對各自產(chǎn)率進行了“公平”的比較,包括批次、補料分批(高或低密度接種)、濃縮補料分批以及灌流工藝。結(jié)果發(fā)現(xiàn),所有生產(chǎn)模式中的細胞特異性產(chǎn)率范圍相似,所以反應(yīng)器最終的單位體積產(chǎn)率取決于工藝所能達到的細胞密度。對于灌流、高接種密度以及補料分批,觀察到的產(chǎn)率值分別為2.29g/L/day、2.04g/L/day以及0.39-0.49g/L/day,這說明連續(xù)工藝可顯著強化工藝。

穩(wěn)態(tài)或穩(wěn)定操作

下圖所繪的設(shè)置包含了在線監(jiān)測和廢棄率的控制,可實現(xiàn)在穩(wěn)定細胞密度條件下的連續(xù)操作。其結(jié)果是,生物反應(yīng)器內(nèi)的環(huán)境達到恒定狀態(tài),具有固定的生物質(zhì)或細胞密度,即通常所指的穩(wěn)態(tài)操作。按照其定義,在穩(wěn)態(tài)下,沒有產(chǎn)物積聚在系統(tǒng)內(nèi),進入(IN)、離開(OUT)反應(yīng)器以及所生產(chǎn)/消耗的物質(zhì)的總和為零。相應(yīng)地,反應(yīng)器內(nèi)所有的濃度和物理參數(shù)隨時間保持恒定,在一定程序上,必需是攪拌良好的罐,這些樹脂在整個反應(yīng)器體積范圍內(nèi)保持均一。

除了由化學(xué)反應(yīng)或由于不同進/出液流而形成的成分的添加/去除外,在生物反應(yīng)器內(nèi),還會發(fā)生其它一些過程,其與細胞生物學(xué)相關(guān),且其動力學(xué)特性通常相對較慢。生物學(xué)反應(yīng)速率不是恒定的,在工藝中,可能隨時間發(fā)生變化。由于灌流操作的時間會延長到數(shù)天、數(shù)周甚至數(shù)月,這種緩慢的過程可能最終會形成不可忽略的成分,且在運行過程中導(dǎo)致緩慢的“漂移”。例如,由于某些類型的細胞衰老過程,細胞特異性產(chǎn)率會隨時間降低。所以在描述灌流生物反應(yīng)器時,“穩(wěn)態(tài)”這個詞的使用需要小心,而且需要記住的是,整體的系統(tǒng)總會緩慢地“漂離”初始描述的穩(wěn)態(tài)。

穩(wěn)態(tài)操作已被證實,如Karst等使用代謝組學(xué)技術(shù),在不同的操作狀態(tài)下觀察了代謝物的濃度,如核苷酸、核糖和脂質(zhì)前體。在以穩(wěn)定操作3天后,可觀察到代謝性穩(wěn)態(tài)。有趣的是,在另一項研究顯示在6至7天的過渡后細胞內(nèi)過程才達到穩(wěn)態(tài)條件,如糖基化。Bertrand等使用轉(zhuǎn)錄組學(xué)和蛋白組學(xué)研究了細胞內(nèi)、外代謝物的動態(tài)過程,鑒定了3組轉(zhuǎn)錄物,第一組在3天后達到穩(wěn)態(tài)(大部分)、第二組在7天后達到穩(wěn)態(tài)(中間組)、最后一組沒有達到穩(wěn)態(tài)(小部分)。這說明,即使可以達到了穩(wěn)定操作,即許多、甚至大部分代謝物達到了細胞內(nèi)或外穩(wěn)態(tài),仍然會有部分生物學(xué)過程,在運行過程中會發(fā)生變化,但其可能只有極小的宏觀影響。

另一個常用詞是穩(wěn)定操作,用于描述將關(guān)鍵工藝參數(shù)和質(zhì)量屬性維持在良好確定的范圍內(nèi)的操作。報導(dǎo)顯示,一些較小的干擾可使系統(tǒng)偏離穩(wěn)定操作設(shè)定點,但使用良好確定的控制策略,其可被快速校正,使對產(chǎn)物質(zhì)量的影響最小化。這就是對“穩(wěn)定”這個詞的定義,指示了可提供具有在預(yù)先確定的界線或范圍內(nèi)的產(chǎn)物質(zhì)量屬性的反應(yīng)器條件范圍。

本文節(jié)選自以下文章,因水平有限,如有不當(dāng)之處,敬請諒解。完整的詳細內(nèi)容,請參考原文。

參考原文:J.Bielser, M.Wolf, J.Souquet, et al., Perfusion mammalian cell culture for recombinant protein manufacturing - A critical review. Biotechnology Advances, 2018, 36:1328-1340.

免責(zé)聲明:文章來源《 生物咖啡茶》-微信公眾號 以傳播知識、有益學(xué)習(xí)和研究為宗旨。 轉(zhuǎn)載僅供參考學(xué)習(xí)及傳遞有用信息,版權(quán)歸原作者所有,如侵犯權(quán)益,請聯(lián)系刪除。